Autor: Martin Kohler

Erstveröffenlichung: "stereo journal" Nr. 70 4/2003

Die Anfänge der Stereofotografie in Deutschland

|

Junge, welche Stereoaufnahmen betrachtet (Ausschnitt

aus einem Kupferstich)

|

Welcher Stereoskopiker hat nicht schon einmal erlebt, daß Zuschauer einer Stereo-Projektion begeistert fragen, ob die 3D-Fotografie etwas ganz Neues sei, weil sie das noch nie gesehen haben. Sagt man dann, daß es die Stereoskopie schon über 150 Jahre gibt, sind sie ganz erstaunt.

Auch wenn es bereits im Mittelalter Hinweise gibt, daß sich Gelehrte und Maler mit dem dreidimensionalen Sehen beschäftigt haben, läßt sich 1838 als Geburtsjahr der stereoskopischen Idee bestimmen. Der englische Physiker Sir Charles Wheatstone hat sich in seiner Abhandlung in "Beiträge zur Physiologie des Gesichtssinnes" (Ch. Weatstone: Beiträge zur Physiologie des Gesichtssinnes, philos. transact, Jahrgang 1938. Bd. II pag. 371) mit dem räumlichen Sehen beschäftigt und zum Beweis seiner Theorien, das "Stereoscop" entworfen. Bereits ein Jahr später wurde seine Theorie von Dr. A. Franz in Deutschland publiziert (Dr. A. Franz. Pogg. Annal. Ergänzungsband I pag. 1 1939).

|

Spiegelstereoskop nach der Konstruktion von Wheatstone.

Über die beiden Spiegel in der Mitte kann der Betrachter gleichzeitig

das Bild auf dem linken und dem rechten Seitenbrett anschauen.

|

Ebenfalls 1839 wurden die ersten fotografische Verfahren veröffentlicht und

nach eigenen Angaben hat Wheatstone sich bereits noch im selben Jahr von W.

H. F. Talbot Stereoaufnahmen anfertigen lassen (Ch. Wheatstone, Contributions

fot the Physiology of Vision - Part the second S 156). Henry Collen, ein

berühmter englischer Fotograf berichtet in seinem Buch (1854) auf Seite 200:

"1841, war ich einer der wenigen, der es unternahm, Gebrauch von Herrn Talbots

neuer Erfindung zu machen. Nicht nur Herr Wheatstone hatte die Idee, photographische

Portraits für das Stereoskop zu machen. Ich selbst fertigte ein stereoskopisches

Doppelbild von Herrn Babbage, in dessen Besitz er noch immer ist; und wenn ich

mich recht erinnere, erhielt Herr Wheatstone schon zuvor einige Daguerrotypie-Portraits

für das Stereoskop."

Im Bulletin der Brüssler Akademie berichtet im gleichen Jahr ein Herr Quetelet,

daß die Herren Collins und Wheatstone erklärt hätten, wie man stereoskopische

Aufnahmen anfertigt und auch gleich zwei stereoskopische Portraitaufnahmen zur

Begutachtung zeigten. (Bulletin der Brüsseler Akademie, Bd. VIII:2,

S. 160 - 161)

Die ersten Stereofotos in Deutschland soll ein Ludwig Moser ebenfalls im Jahr

1841 in Königsberg gemacht haben. (Senf, Erhard: Entwicklungsphasen der Stereosfotografie

in "STEREOSKOPIE", Museum für Verkehr und Technik. Berlin 1989)

Nähere Angaben zu einer schriftlichen Quelle aber hatte ich bisher leider

nicht.

Vor kurzem kaufte ich auf einem Antikmarkt das "Buch der Erfindungen, Gewerbe

und Industrien" von der Verlagsbuchhandlung Otto Spamer, Leipzig und Berlin,

1865. Mit ein Grund für den Kauf war, daß ich schon beim Durchblättern entdeckt

hatte, daß ein Kapitel sich mit Stereoskopie beschäftigt. Dieser war dann auch

höchst interessant geschrieben mit einigen informativen Details. Am meisten

faszinierte mich jedoch folgende Bemerkung auf Seite 213:

"In Deutschland hatte schon 1844 der Professor Moser photographische Bilder

für das Ste-reoskop angefertigt; sein Bericht darüber war in Dove's "Repertorium

der Physik" abgedruckt, aber natürlich dachte Niemand bei uns daran, so rasch

aus dem erworbenen Kapitale allgemeinen Nutzen zu ziehen. Da die Sache gedruckt

und registrirt war, war es gut."

Das war spannend - eine Quelle zur Frühzeit der Stereofotografie in Deutschland!

Nach einigem Forschen (u.a. im Internet) fand ich durch einen Telefonanruf heraus, daß in der Bibliothek des Deutschen Museums in München alle 8 Bände des "Repertorium der Physik" von Heinrich Wilhelm Dove vorhanden waren. Die zuständige Mitarbeiterin zeigte sich sehr hilfsbereit, ließ die Bände zu sich kommen und suchte nach dem entsprechenden Artikel. In Band 5 von 1844 wurde sie fündig.:

"Ueber das Auge" und

"Ueber das Schätzen der relativen Entfernung, die Beurtheilung des Reliefs u.

s. w. durch das Auge, und über das Stereoscop von Wheatstone."

(Dove, Heinrich Wilhelm + Moser, Ludwig: "Repertorium der Physik"

Band 5, S. 377)

von L. Moser

Es gab wohl damals unterschiedliche Meinungen bei den Forschern, wie der Mensch

räumlich sehen kann. So war z.B. ein Dr. E. Bruecke der Ansicht, daß der Eindruck

des Reliefs davon ensteht, "1) daß der Gesichtseindruck, der uns von einem

ausgedehnten Gegenstand zu-kömmt, kein momentaner sei, sondern das Aggregat

vieler, welche nach und nach von den verschiedenen Theilen erregt werden; 2)

daß wenn ein nach dreien Dimensionen ausgedehn-ter Gegenstand betrachtet wird,

die Convergenz der Sehaxen für dessen verschiedene Punkte sich ändert, und in

einem beständigen Schwanken zwischen dem nächsten und entferntesten Punkte bleibe."

(J. Müller, Archiv für Anatomie, Physiologie u. wissenschaftliche

Medizin. Berlin. Jahrg. 1841. p. 459) Herr Moser schreibt nun seinem Artikel:

"In einer interessanten Abhandlung hat Wheatstone auf ein Moment beim Sehen

mit beiden Augen aufmerksam gemacht, das, so nahe es liegt, von keinem Forscher

bis jetzt eigentlich bemerkt und noch viel weniger in seinen wichtigen Folgen

gewürdigt worden ist. Es ist dies der Umstand, daß ein räumliches Objekt in

beiden Augen ungleiche Bilder entwirft, welche Ungleichheit zunimmt, je mehr

die beiden Augenaxen convergiren. ...... Die Thatsache von der Ungleichheit

der beiden Bilder eines und desselben räumlichen Objects erkennend, wurde Wheatstone

darauf geführt, in die-ser Ungleichheit ein Hülfsmittel des Auges bei der Beurtheilung

der Räumlichkeit oder des Reliefs zu erkennen." (Dove, Heinrich Wilhelm

+ Moser, Ludwig: "Repertorium der Physik" Band 5, S. 377)

|

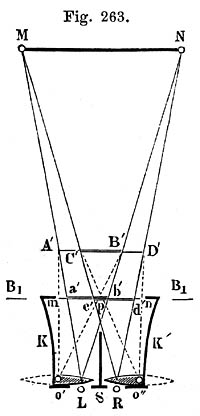

Gerät von Wheatstone, das die Betrachtung von

Stereobildern im"Paralellblick erleichtert.

|

Herr Moser zählt deren mehrere solcher "Hülfsmittel" auf: "Vertheilung von Licht und Schatten, die sogenannte Luftperspective, durch welche die Malerei ihre Täuschungen hervorbringt; die Convergenz der Sehaxen und endlich die Ungleichheit der Bilder in beiden Augen" Wheatstone sieht letzteres als das Hauptsächliche an. "Dies zu beweisen, untersucht Wheatstone, welcher Erfolg stattfindet, wenn man den beiden Augen gleichzeitig zwei solcher ungleichen Bilder (jedem Auge das ihm entsprechende) darbietet......"

|

Betrachtungsapperat von Wheatstone um mit überkreutzem

Blick Stereoaufnahmen anzuschauen.

|

Diese beiden Bilder können entweder vor oder hinter dem Durchkeuzungspunkt der Sehachsen angebracht sein. Bei ersterem läßt er die Versuchsperson zuerst durch 2 Röhren schauen an deren Ende "die oben besprochenen zwei Perspectiv-Ansichten eines und desselben räumlichen Objects" angebracht sind. Bei letzterem muß der Betrachter sich auf eine Nadel konzentrieren und dann versuchen, die dahinterliegenden zwei Bilder zu erkennen. Aber die Resultate der Versuche bestätigen Wheatstones Theorie: "dann nimmt der Beobachter auch nur e i n e n Gegenstand aber von drei Dimensionen wahr, d.h. so wie das Object gewesen ist, von dem die Zeichnungen genommen wurden......Inzwischen ist es dem Gelehrten gelungen, ein Instrument zu erfinden, das von diesem Übelstand (Schwierigkeit, die Bilder stereoskopisch scharf zu sehen - Anm. d. Autors) frei und zugleich in seinem Gebrauch bequem ist, und dem er den Namen Stereoscop beigelegt hat."

Wie dieser Bericht zeigt, ist Wheatstone damit nicht nur Erfinder des "Stereoskops",

sondern auch des Parallel- und Kreuzblicks (heutige Bezeichnung).

Moser beschreibt nun ausführlich die Wirkungsweise und Handhabung des "Stereoscops",

die ich weglassen möchte, da diese dem Leser bekannt sein dürfte.

|

Zeichnungen von Charles Wheatstone zur Darstellung

des räumlichen Sehens (Schauen Sie diese doch selbst einmal mit einem

Stereoskop an!)

|

||

Das nächste Kapitel ist von Ludwig Moser überschrieben:

"Darstellung stereoscopischer Figuren auf photographischem Wege."

Er schreibt: "Das Verfahren Daguerre's giebt das Mittel die complicirtesten

Gegenstände für das Stereoscop gezeichnet, und durch dieselben Effecte zu erhalten,

die zu den überraschendsten gehören. Als ich vor einigen Jahren mir dergleichen

Bilder anfertigte, war ich doch Anfangs über ihren Effect im Stereoscop ungewiß......

Allein der erste Versuch hat mich eines Andern belehrt; der perspectivische

Eindruck auch des besten Bildes kommt kaum in Betracht gegen denjenigen, welchen

zwei entsprechende Bilder im Stereoscop machen, ...." Leider schreibt Moser

nicht, in welchem Jahr er seine ersten Stereoaufnahmen gemacht hat, aber nachdem

er nicht von ein oder zwei, sondern gleich von mehreren Jahren vor Erscheinen

des Artikels spricht, ist das Jahr 1841 sicherlich realistisch. Somit gehörte

er zu den frühesten Pionieren der Stereofotografie und war fast sicher der erste

Stereofotograf in Deutschland. Leider sind keine erhalten gebliebene Stereofotografien

von ihm bekannt. Das wäre sicherlich eine Sensation.

Ludwig Moser gibt im "Repertorium der Physik" auch gleich noch praktische

Anweisungen, wie Stereoaufnahmen herzustellen sind: "Auf einem hinreichend

großen Brette zeichne man ein gleichschenklichtes Dreieck, dessen Seiten 7 Zoll,

dessen Grundlinie 2 ½ Zoll (der Ab-stand der beiden Pupillen) ist, ........"

Umgerechnet ergibt das ein Dreieck von 6,35 cm Basis (= Augenabstand) und

17,78 cm Seitenlänge. Heute würden wir sagen, es war eine Macroauf-nahme mit

verbreiterter Basis. Der Stereoeffekt beim Betrachten der Bilder war dadurch

aber sicherlich sehr imposant. Weiter schreibt er: "Die Entfernung a (= Stereobasis

Anm. d. Au-tors) ist, wie ich gefunden habe, willkührlich; an eine Entfernung

des Objects von 6 - 8 Zoll hat man sich also durchaus nicht zu halten, ja das

Relief des Körpers erscheint sogar bedeutender, je größer die Entfernung a gewählt

wird. Unter solchen Umstäden kann man also eine Gegend oder entfernte Gebäude

mittelst der camera obscura für das Stereoscop aufnehmen. Ich habe dies mit

Gebäuden versucht, welche 2 bis 300 Fuss (=0,61 bis 91,44 m, Anm. d. Autors)

entfernt waren, und einen Effect erhalten, der sich schwer würde beschreiben

lassen, und der sich mit dem gewöhnlichen perspectivischen Eindruck, den gute

Bilder dieser Art schon einzeln gewähren, gar nicht vergleichen läßt. Zur Hervorbringung

eines so bedeuten-den Effects ist es nöthig, die Entfernung des Gebäudes zu

ermitteln, um für diese Entfernung die Basis des Dreiecks zu berechnen, an deren

beiden Endpunkten die camera obscura aufgestellt werden muß. Nachdem diese gefunden,

hat man den Punkt des Gebäudes zu ermitteln, auf welchen die camera obscura

zu richten ist, ein Punkt, der dadurch gegeben ist, daß eine Linie von ihm zur

camera obscura gezogen mit der Basis einen Winkel von 79° 49' zu bilden hat.

Hier ist also ein Winkelinstrument erforderlich." Wer Lust hat, nach diesen

Regeln zu fotografieren, der teile einfach die Entfernung zum Objekt durch 2,8

und das ergibt dann die Basis.

|

Objektentfernung

|

Stereobasis (ca.)

|

|

2 m

|

0,70 m

|

|

5 m

|

1,80 m

|

|

10 m

|

3,50 m

|

|

50 m

|

17,80 m

|

|

100 m

|

35,70 m

|

Ich habe eine kleine Tabelle gemacht, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Wichtig

war Herrn Moser, daß die Kamera nicht parallel verschoben wird, sondern zum

Objekt gedreht. Es ist fast verwunderlich, daß die stereoskopischer Vereinigung

der beiden Bilder noch möglich ist. Vermutlich war es nur möglich, weil die

Dagerrotypien sehr klein wa-ren. Kein Wunder schreibt er selber, daß der perspektivische

Eindruck sich nicht beschreiben läßt.

Nun folgen noch Hinweise zum Betrachten: "Wenn man Bilder solcher Art, unter

Glas ge-setzt, ins Stereoscop gebracht hat, so kann man sie so wohl bei Tages-

als bei Kerzenlicht betrachten. Nur muss man für eine gleichmäßige Beleuchtung

beider Bilder sorgen, sich bei Anwendung von Tageslicht mit dem Rücken gegen

ein Fenster stellen, bei Anwendung von Kerzen zwei derselben nehmen." Bei

einem solchen Satz kommen fast nostalgische Gefühle in einem hoch. Nun folgt

noch eine Ausführliche Beschreibung, wie man ein möglichst gutes Ergebnis bei

der Anfertigung von Daguerrotypien bekommt. Leider war es mir nicht möglich,

zu Ludwig Moser weitere Informationen zu bekommen. Im Internet wurde ich nicht

fündig und nachdem ich eher "in der Provinz" wohne, habe ich auch keinen Zugang

zu Universitätsbibliotheken oder bedeutenden Archiven.

|

Wegen der Konstruktion dieses Stereoskops kam es

zwischen Wheatstone und Brewster zu erbittertem Streit.

|

Ich möchte hier jedoch noch keinen Schlußpunkt setzen, denn auch die weitere

Entwicklung der Stereoskopie wird in dem: "Buch der Erfindungen, Gewerbe

und Industrien" auf andere Weise dargestellt wird, wie man sie heute kennt

(S. 212 - 213): "Wheatstone selbst ersetzte seinen Apparat (Stereoscop, Anm.

d. Autors) bald durch ein anderes Instrument, welches in seiner bequemen Handhabung

große Vorzüge vor jenem hatte. Statt der Spiegel wandte er, um die Bilder in

die Augen zu werfen, Prismen an, die er mit den brechenden Kanten einander zugerichtet

hatte....... So zweckentsprechend dieser Apparat auch war, so litt seine Herstellung

doch an einer großen Schwierigkeit. Es ist nämlich schwer, zwei völlig gleiche

Prismen, wie sie dazu verlangt werden, sich zu verschaffen."

In der heutigen Literatur wird das Prismenstereoskop jedoch Sir David Brewster

als Erfindung zugeschrieben. Wheatstone hat die Idee des Stereoskops meiner

Ansicht nach jedoch bereits in seiner ersten Veröffentlichung 1838 vorweggenommen,

in dem er Versuchspersonen zum Betrachten der beiden Bilder durch zwei Röhren

schauen ließ. Zum nächste Schritt, Prismen zur Ablenkung der Sehachsen zu benutzen,

war es dann nicht mehr weit. Ebenso verwendete man vermutlich Linsen, um die

relativ kleinen Daguerrotypie-Stereoaufnahmen besser betrachten zu können. Erst

der kommerzielle Erfolg von David Brewster und sein Anspruch, Erfinder des Stereoskops

zu sein, veranlaßten Wheatstone, diese Ehre für sich zu beanspruchen.

|

|

Funktionszeichnung des Prismenstereoskops

|

Der Streit eskalierte und 1856 veröffentlichte Brewster ein Buch mit dem Titel:

"STEREOSCOPE - ITS HISTORIY, THEORY, AND CONSTRUCTION". Darin versucht er Wheatstones

Verdienste zu schmälern durch historische "Textbeweise", daß bereits Euclid,

der Physiker Galen, Babtista Porta, Leonardo da Vinci und andere das Prinzip

des binocula-ren Sehens kannten und angewendet hatten. Wheatstone in seinem

Artikel 1838 also nur "alte Weisheiten wiederholt habe". Zum zweiten indem er

versucht, sich die Entwicklung des Ste-reoskops selber ans Revers zu hefteten.

So "berichtet" er in seinem Buch: ".......Herr Wheatstone schrieb1852 in

den Philosophischen Erledigungen ein Traktat über das Sehen, in welchem er sagte,

daß er als erster "einen Apparat benutzt hat in welchem Prismen verwen-det wurden

zum Umleiten der Lichtstrahlen, die von den (beiden, Anm. d. Autors) Bildern

ausgehen, um diese so erscheinen zu lassen, als stünden sie am selben Platz;"

und er (Wheatstone, Anm. des Autors) fügt hinzu: "Ich habe es strahlenbrechendes

Stereoskop genannt" Brewster schreibt dazu: "Aber, was immer Herr Wheatstone

mit Prismen gemacht hat und wann auch immer er es gemacht hat, ich war die erste

Person, welche eine Beschreibung des Stereoskops sowohl mit brechenden als auch

spiegelnden Prismen veröffentlicht hat." (d. Brewster, STEREOSCOPE -

ITS HISTORIY, THEORY, AND CONSTRUCTION, Cap. 1, 1856) Bei genauem Lesen

wird jedoch klar, er beansprucht nicht, die Idee gehabt zu haben, sondern nur,

diese als erster veröffentlicht zu haben. So berichtet er dann auch, wie über

ein Prismenstereoskop als gedankliche Weiterentwicklung von Wheatstones Ideen

gleich nach dessen Veröffentlichungen 1838 unter Forscherkollegen gesprochen

wurde".....ich mußte ihn (Herrn Wheatstone Anm. d. Autors) erinnern, daß

ich das Spiegelstereoskop zum ersten Mal sah beim Treffen der Britischen Vereinigung

in Newcastle, Mitte August 1838. Es ist nachgewiesen in meinem Brief danach,

in welchem er und ich sprachen über die Art der Prismen, an die er zu dieser

Zeit gar nicht gedacht hatte. Ich schlug Prismen zum Versetzen der Bilder vor

und Herr Wheatstone's selbstverständliche Antwort war, daß es achromatische

Prismen sein müssten. ....." Brewster behauptet zwar, der Vorschlag wäre

von ihm gekommen, es war aber wohl eher eine Diskussion unter Fachkollegen.

Keiner von beiden hat jedoch für nötig gehal-ten, diese Idee zu veröffentlichen,

sondern jeder forschte für sich weiter, bzw. versuchte auch selber, ein solches

Stereoskop von einem Optiker fertigen zu lassen. Um 1850 veröffentlichten dann

sowohl David Brewster (Account of a new stereoscope" 1849 - Description

of several new and simple stereoscopes... 1851), Charles Wheatstone (Ch.

Wheatstone, Contributions of the Physiology of Vision - Part Second...., S.

159) und Heinrich Wilhelm Dove (siehe Moritz von Rohr, Die binokularen

Instrumente..., S. 61 - 69, 1920) unabhängig voneinander Artikel zu einem

Linsen-, bzw. Prismenstereoskop.

|

Spätere, offene Konstruktion eines Stereoskops

mit 2 Linsen

|

Als erste zusammenfassende Beschreibung über die Stereoskopie ist Brewster

Buch "STEREOSCOPE - ITS HISTORIY, THEORY, AND CONSTRUCTION" und seine Behauptung,

Erfinder des Prismenstereoskops zu sein, jedoch zur Grundlage der nachfolgenden

Forschun-gen und Berichte geworden. Alle schrieben munter ab und nur wenige

hinterfragten diesen "großen Pionier der Stereoskopie". Sicherlich war David

Brewster sehr wichtig für die Entwicklung der Stereofotografie, sein Beitrag

dürfte jedoch ein anderer sein, wie uns das "Buch der Erfindungen, Gewerbe und

Industrien" berichtet: "Aber auch dieser Uebelstand (Problem, gleiche Linsen

zu schleifen - Anm. d. Autors) wurde gehoben, denn der schottische Physiker

Brewster kam auf die geniale Idee, eine gewöhnliche Linse mitten auseinander

zu schneiden und die beiden völlig symmet-rischen Hälften an Stelle der Prismen

einzusetzen....... und wenn nicht der französische Sinn Gefallen an den reizenden

Wundern gefunden hätte, so wäre vielleicht heute noch das Stereoskop für das

große Publikum nicht vorhanden. Brewster kam im Herbst 1850 nach Paris und zeigte

seinen Apparat den dortigen Naturforschern........ Ausstellungen stereoskopischer

Bil-der durchwanderten Messen und Jahrmärkte, und jetzt findet sich das Stereoskop

als eins der beliebtesten Unterhaltungsmittel fast in jeder Familie......"

Eine sehr enthusiastische Schilderung, die vielleicht etwas übertrieben ist.

Doch leider müssen wir zugeben, daß wir von den Zuständen im Jahr 1865 heute

meilenweit entfernt sind. Kaum jemand kennt noch den Begriff Stereofotografie

und die Kunst selbst ist ziemlich in Verges-senheit geraten. Gerade zum 75-jährigen

Jubiläum der Deutschen Gesellschaft für Stereosko-pie sollten wir uns derer

erinnern, aber auch versuchen, ihr Erbe weiterzutragen.

Aber auch Heinrich Wilhelm Dove, der Partner von Ludwig Moser und evtl. sogar

Miterfin-der des Linsen-Stereoskops verfaßte einen weiteren, eigenen Beitrag

zur Stereoskopie.

Aus der Beobachtung heraus, daß die Räumlichkeit durch seitliche Verschiebung

eines gleichen Objekts entsteht schlug er vor: "....., zwei Drucke, über

deren Identität Zweifel herrschen, also verdächtige Kassenscheine(=Geldscheine,

Anm. d. Autors) und ächte (=echte, Anm. d. Autors), mit einander im stereoskopischen

Apparate zu betrachten. Jedes Heraustre-ten der Schrift oder der Zeichnung aus

der Ebene würde auf ein Falsifikat unzweifelhaft hindeuten. ....... " (Buch

der Erfindungen, Gewerbe und Industrien, Leipzig und Berlin 1865, S. 216; ursprünglich

erschienen in: Monatsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften,

1959 mit dem Titel: Die Anwendung des Stereoskops um ein Original von seiner

Kopie zu unterscheiden)

Da Heinrich Wilhelm Dove an mehreren Stellen Erwähnung gefunden hat, uns

Stereoskopi-kern eigentlich völlig unbekannt ist, möchte ich ihn als Person

noch kurz vorstellen (nachdem dies schon bei Ludwig Moser nicht möglich war).

Als Sohn eines Großkaufmanns in Liegnitz (heute Lebnica, Polen) erblickte er

am 6.10.1803 als elftes Kind seiner Eltern das Licht der Welt. Er studierte

Naturwissenschaften in Breslau und Berlin. Er promovierte 1826, habilitier-te

im gleichen Jahr in Königsberg und wurde Privatdozent für physikalische Wissenschaften

an der dortigen Universität. 1828 folgte die außerordentliche Professur der

Physik. Ein Jahr später kehrte er nach Berlin zurück und hielt Vorlesungen über

Physik, Meteorologie, Elektri-zität, Magnetismus und Farbenlehre an der Universität.

Daneben unterrichtete er noch am Friedrichs-Gymnasium, um ausreichend für den

Lebensunterhalt seiner Familie sorgen zu können. Er war bereits Meteorologe

von Weltruf, als er 1849 die Stelle eines "Wissenschaftli-chen Beirates bei

dem mit dem statistischen Bureau verbundenen meteorologischen Institute" im

Nebenamt bekam. Er setzte allein den von seinem Vorgänger begonnenen Auf- und

Aus-bau des meteorologischen Beobachtungsnetzes in Preußen fort. Persönlich,

zu Fuß oder per Postwagen, mit dem Normalbarometer auf dem Rücken, besuchte

er Stationen, um Me-ßinstrumente zu vergleichen und Stationsleiter zu beraten.

Neben dem bereits erwähnten "Re-pertorium der Physik" verfaßte er zahlreiche

weitere Arbeiten, vor allem im Bereich der Wet-terkunde. Am 4. April 1879 starb

Heinrich Wilhelm Dove in Berlin. Im Nachruf bezeichnete ihn die englische Zeitung

"Nature" als "Father of Meteorology".

Ich hoffe, Sie haben meinen Artikel mit Interesse gelesen und daß ich etwas Licht ins Dunkel der Anfangszeit der Stereofotografie bringen konnte. Über Ergänzungen (vor allem zur Person Ludwig Mosers) und ggf. auch Berichtigungen wäre ich dankbar und werde versuchen, diese auch zu publizieren.